Род жимолости (Lonicera) включает более 200 видов, но интерес для садоводства представляют лишь отдельные виды из подсекции жимолости синей (Loniceracaerulea) — жимолость съедобная, жимолость Турчанинова, жимолость камчатская, жимолость Палласа и жимолость алтайская. Еще в XVII в. русские первопроходцы на Камчатке обратили внимание на заросли кустарника с нежными, вкусными ягодами, но в литературе сведения о жимолости появились лишь в конце XVII в. В диком виде жимолость растет на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, в Саянах, на Алтае. Встречается она в лесах и на севере Омской области.

В садах России синеплодная жимолость впервые была рекомендована для посадки в 1956 году на Всесоюзном совещании «Введение в культуру новых и полезных растений». Старые сорта этой культуры весьма горчили, но с выведением селекционерами сладкоплодных сортов интерес к жимолости существенно возрос. Это поистине уникальная культура, обладающая целым рядом неоспоримых достоинств – ультраранним созреванием ягод (на 7 – 10 дней раньше земляники), зимостойкостью, устойчивостью цветков к весенним заморозкам, ежегодным плодоношением, малой трудоемкостью. Богат и химический состав ягод жимолости. Жимолость занимает лидирующее место среди фруктов и ягод по содержанию биофлавоноидов, суммарное содержание которых составляет 1320,4 мг/100 г. Это одна из самых значимых групп биологически активных веществ. Они многообразны по природе и оказывают различное фармакологическое действие на организм человека. На сегодняшний день доказаны их антиоксидантные, противовоспалительные, адаптогенные и капилляроукрепляющие свойства. Больше всего в биофлавоноидах жимолости антоциана (396,0 мг/100 г), затем идут кахетины (283,0 мг/100 г). Все биофлавоноиды являются мощными природными антиоксидантами.

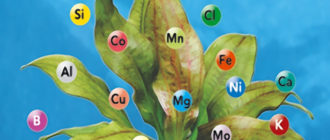

Содержание сухих веществ в ягодах жимолости в среднем 14%, сумма сахаров — 8,8%, витамин С 39,5%, титруемая кислотность – 2,5%, присутствуют также витамины А, В1, В2, P.В жимолости много макро – и микроэлементов. Она занимает первое место по содержанию магния и натрия, а по содержанию калия она уступает только бруснике. Из микроэлементов в жимолости найдены марганец, медь, кремний, алюминий, бор, йод.

Имеется в плодах жимолости и хлорогеновая кислота. Китайскими учеными установлено, что она имеет преимущество как антиоксидант по сравнению с аскорбиновой кислотой. Работы польских ученых показали, что при термической обработке сока жимолости падение показателей содержания антиоксидантных веществ менее значительно, чем для сока аронии.

В Омской области районированы сорта жимолости Камчадалка, Волшебница, Синеглазка, Фианит. Средняя урожайность ягод в 4 — х летних посадках жимолости от 1,68 до 2,44 т/га, с годами она может достигнуть 6,0 т/га.

В культуре жимолость хорошо растет на достаточно влагоемких супесчаных и суглинистых, а плодоносит лучше на плодородных почвах. Пригодны почвы серые лесные, оподзоленные, выщелоченные и обыкновенные черноземы. Жимолость лояльно относится к уровню кислотности, выдерживая диапазон рН от 4,5 до 7,5. Однако оптимальная реакция для жимолости слабокислая, с рН 5,5–6,5. Желательно, чтобы почва на участке, отведенном под жимолость, была богатой органическими веществами и элементами минерального питания.

Для посадки жимолости выбирают хорошо освещенные участки с дренированной почвой среднего или тяжелого гранулометрического состава. Почву заблаговременно перепахивают и боронят. Обязательно внесение органических удобрений 50-100 т/га. На бедных почвах вносят полное минеральное удобрение, дозы которого зависят от содержания питательных веществ в почве. При средней обеспеченности элементами питания дозы составляют 45 – 60 кг/га.

При высокой кислотности почву известкуют, внося 200 – 400 г/м2. При недостатке органических удобрений и невозможности провести сплошное окультуривание почвы с осени, можно внести удобрение в ямы или траншеи перед посадкой. Почву обогащают органическими удобрениями из расчета 10 кг на яму или на 1 погонный метр траншеи. Добавляют 40 – 50 г двойного суперфосфата и такое же количество сернокислого калия, тщательно перемешивая удобрения с верхним слоем почвы.

Для хорошего роста кустов необходимо поддерживать высокое плодородие почвы. В первые 2 года после посадки, если почва была хорошо заправлена органическими и минеральными веществами, удобрения можно не вносить. Начиная с третьего года под осеннюю перекопку почвы один раз в три года вносят перепревший навоз или компост из расчета 8 – 10 кг/м2. Минеральные удобрения вносят ежегодно – 20 г/м2 двойного суперфосфата и 15 – 20 г/м2 сернокислого калия.

Весной во время массового распускания почек растения жимолости подкармливают азотными удобрениями из расчета 30 г/м2 аммиачной селитры или 20 г/м2 мочевины. Дополнительную подкормку делают в середине июня, когда растения снижают интенсивность роста побегов и начинают закладываться плодовые почки. В это время вносят 10 г/м2 аммиачной селитры и по 15 г/м2 двойного суперфосфата и сернокислого калия, совмещая подкормку с поливом.

Можно подкармливать жимолость и комплексными удобрениями из расчета 50 – 60 г/м2 нитроаммофоски.

В то же время имеются данные о слабой отзывчивости молодых растений жимолости на азотные удобрения, и повышенной потребности в калийных удобрениях. В опытах А.В. Кондратьева в молодых насаждениях жимолости на фоне основных минеральных элементов в почве наиболее эффективным было применение калийных удобрений в дозе 90 кг/га д.в. и комплекса NPK в дозах по 90 кг/га д.в. В этих вариантах увеличивался поперечный размер ягод жимолости, их средняя масса (на 22,7 %), величина первого урожая, содержание в плодах аскорбиновой кислоты, а также суммарное содержание сахаров в варианте с внесением калия, что обусловлено высокой потребностью культуры в калийном питании. В старых насаждениях жимолости применение азотных удобрений положительно сказалось лишь на содержании аскорбиновой кислоты в плодах.

Правильным будет увязывание доз удобрений, применяемых в подкормку, с химическим анализом листьев (как индикаторных органов).

Содержание минеральных элементов в органах растений жимолости съедобной, % от сухой массы

При отклонении содержания элементов питания от средних значений в ту или иную сторону, следует корректировать дозы подкормок. При меньшем содержании дозы удобрений в подкормку увеличивают на 15 – 20%, а при большем – снижают до 70 – 75% от рекомендуемой дозы.